Research Results:RQ1_2022

Simulations for infection situations

-

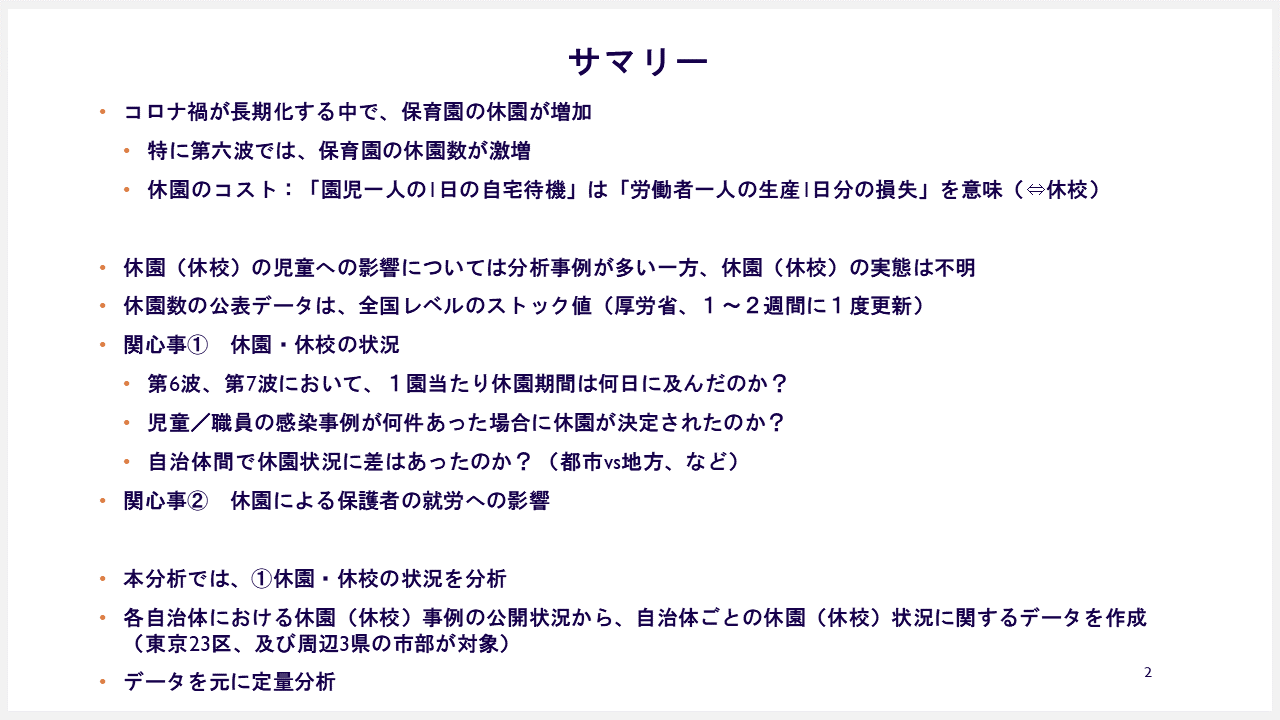

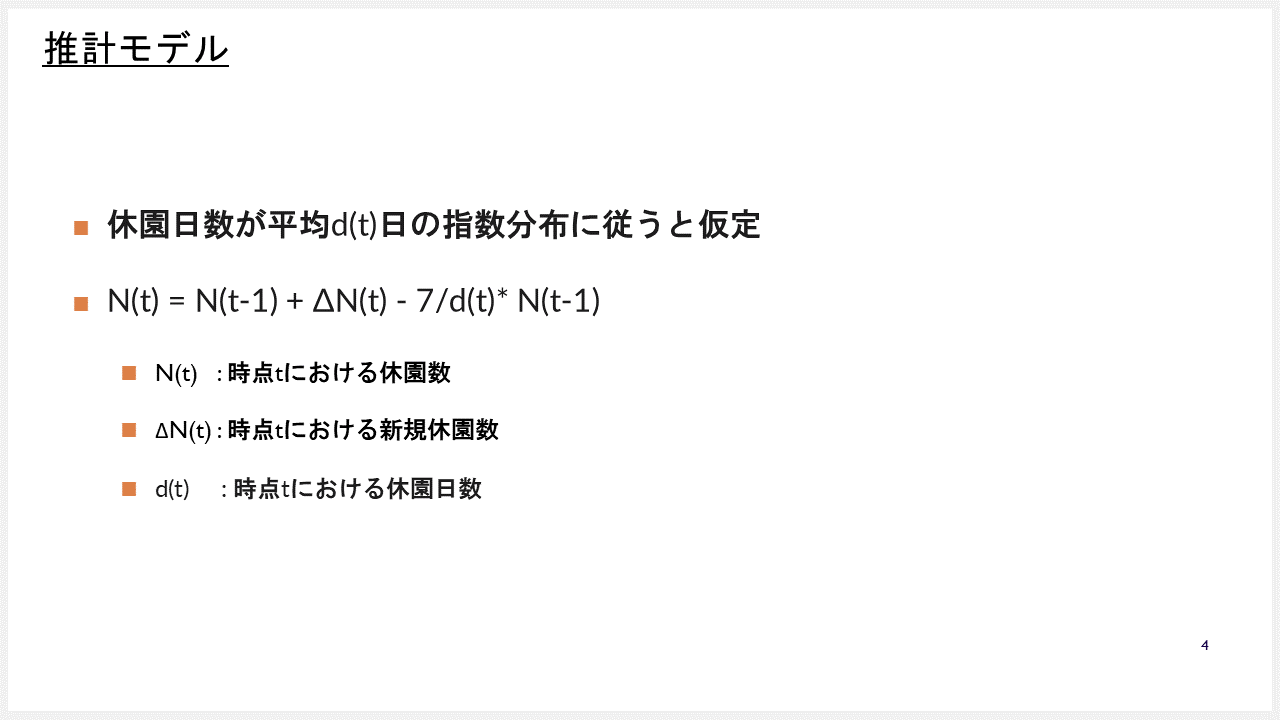

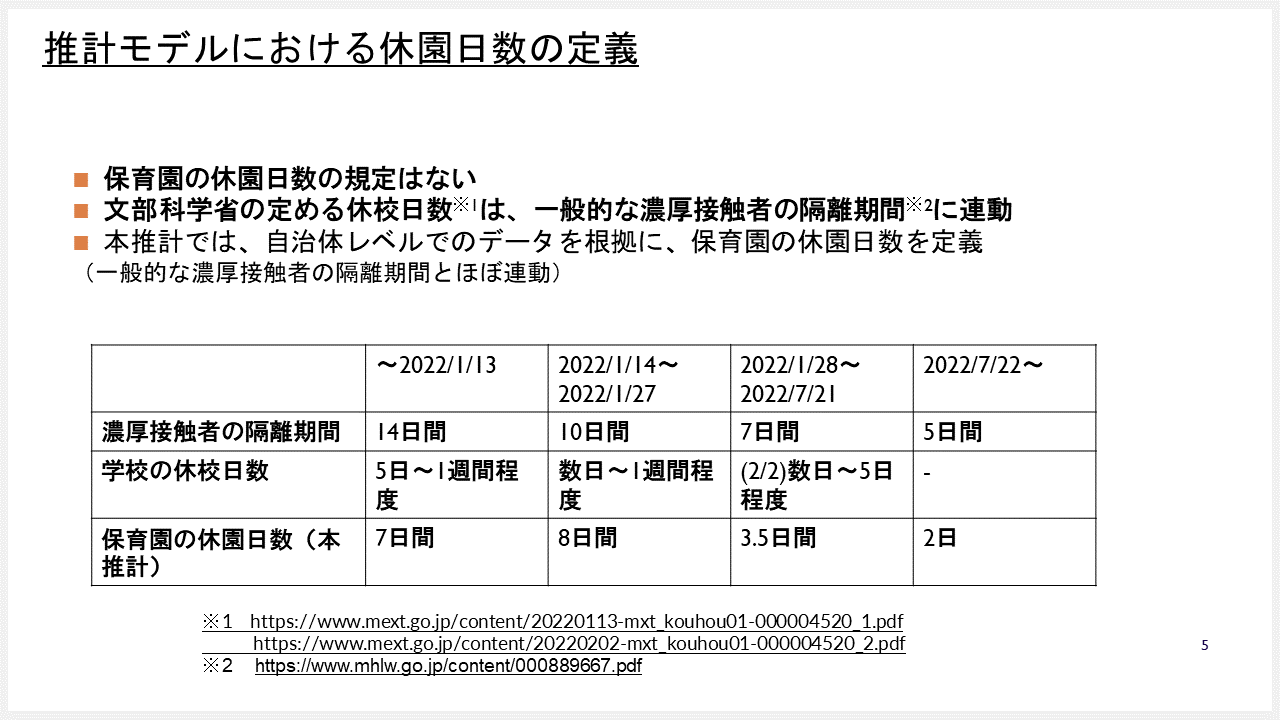

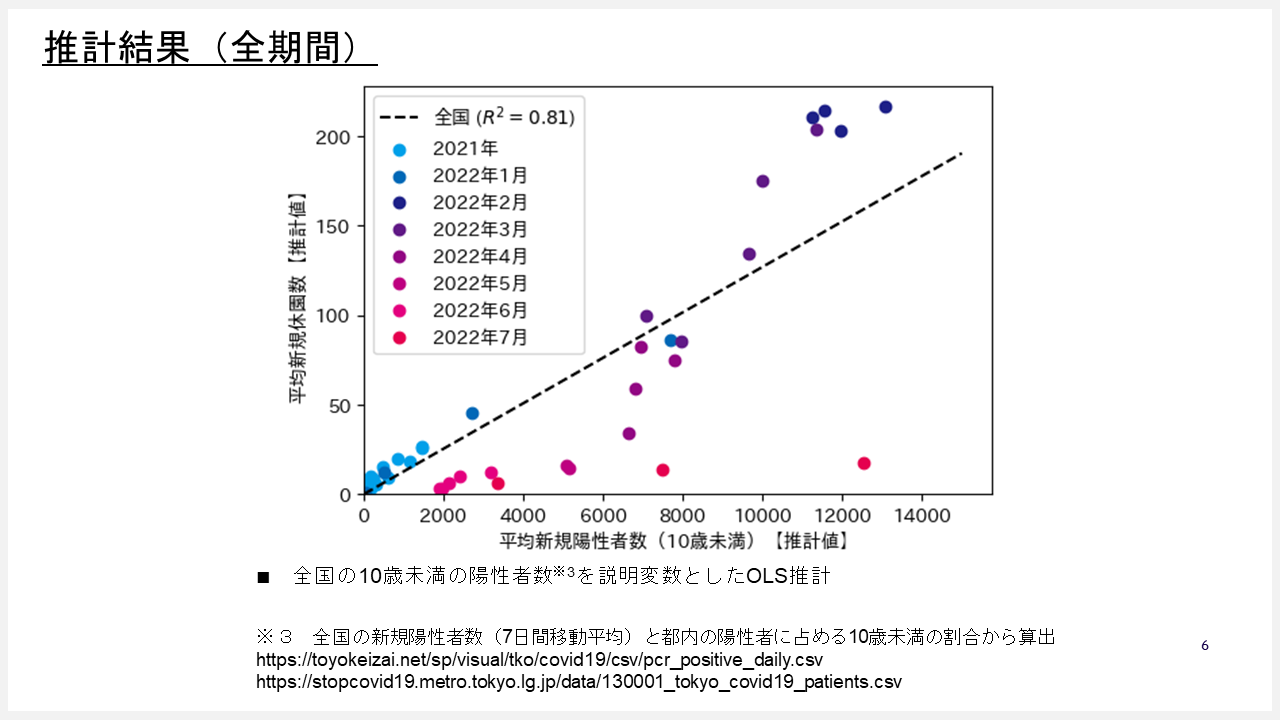

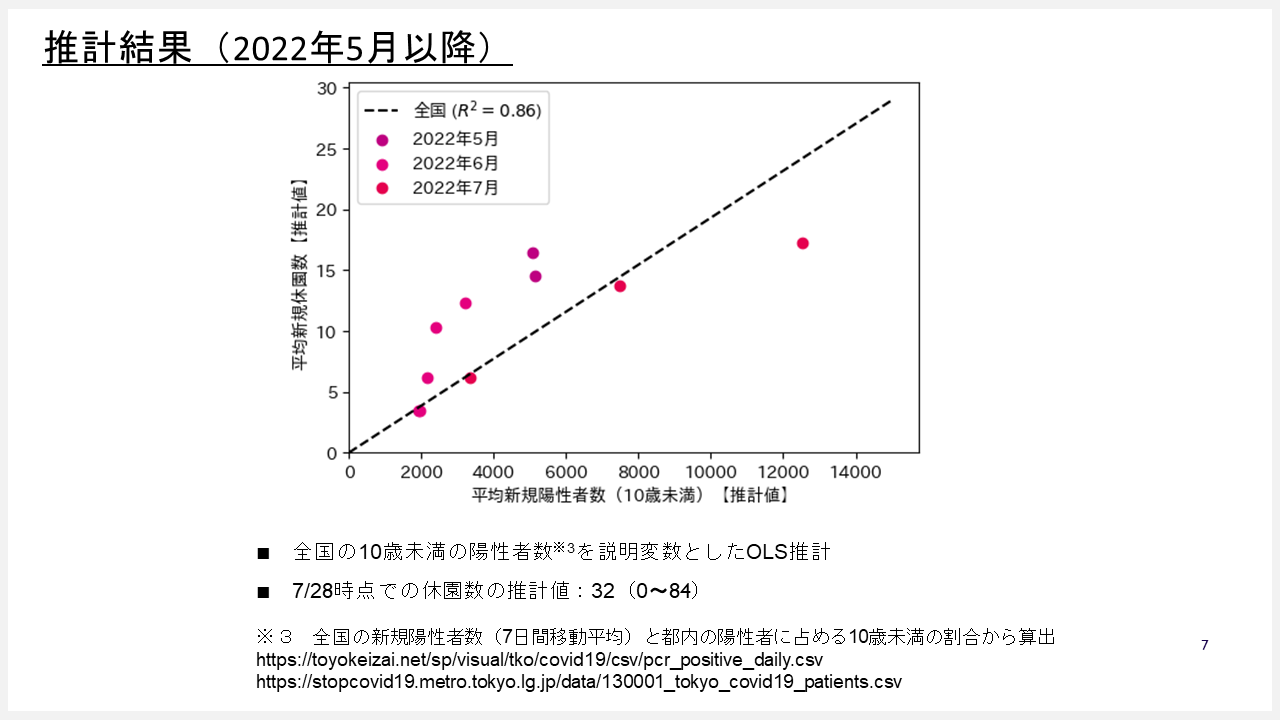

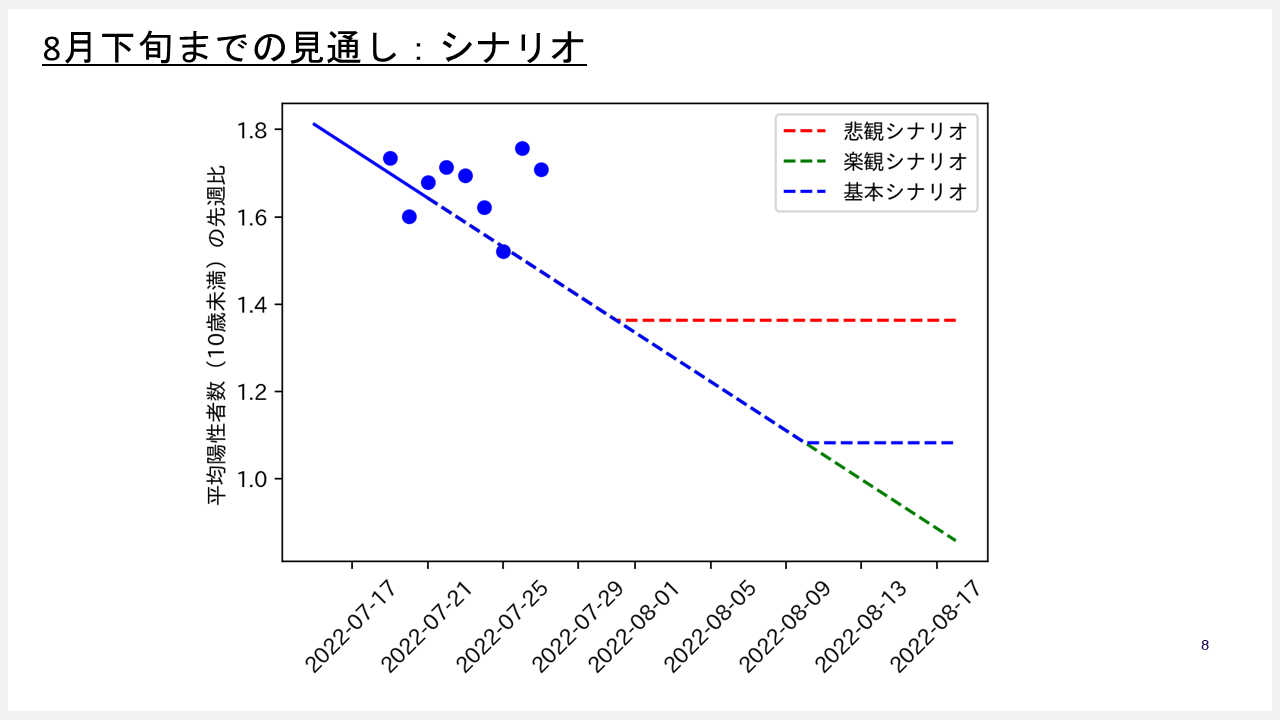

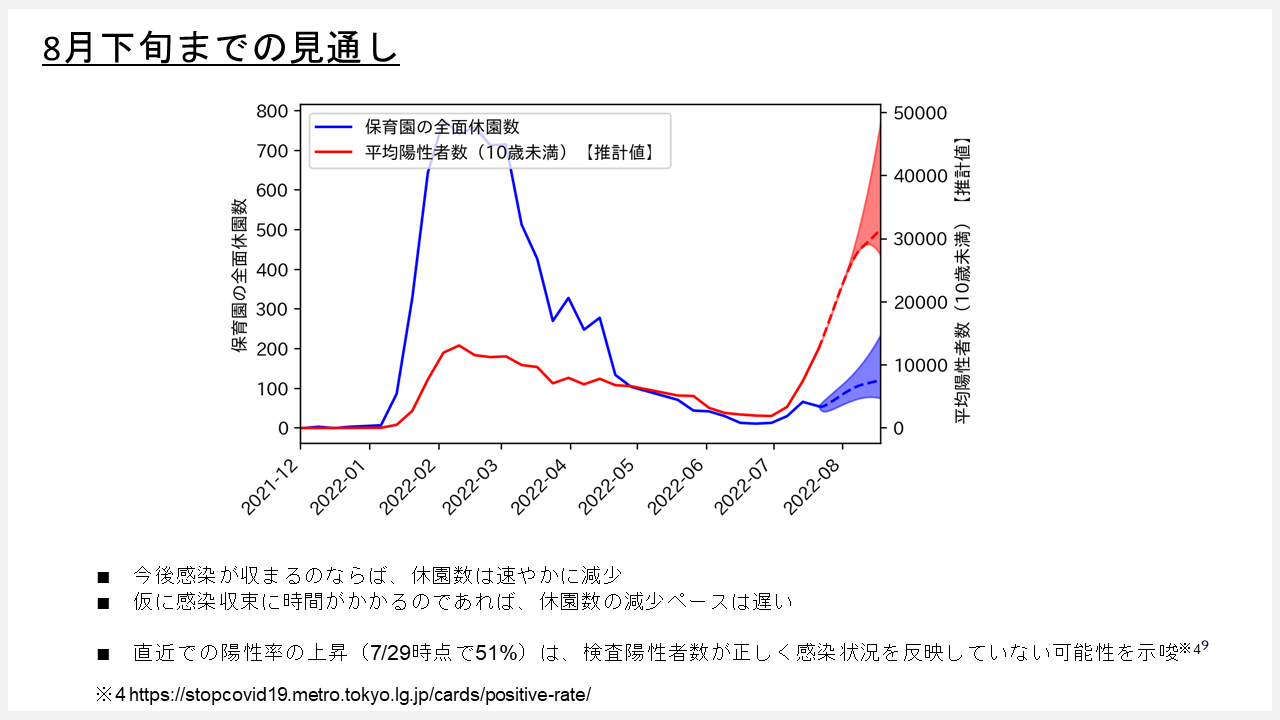

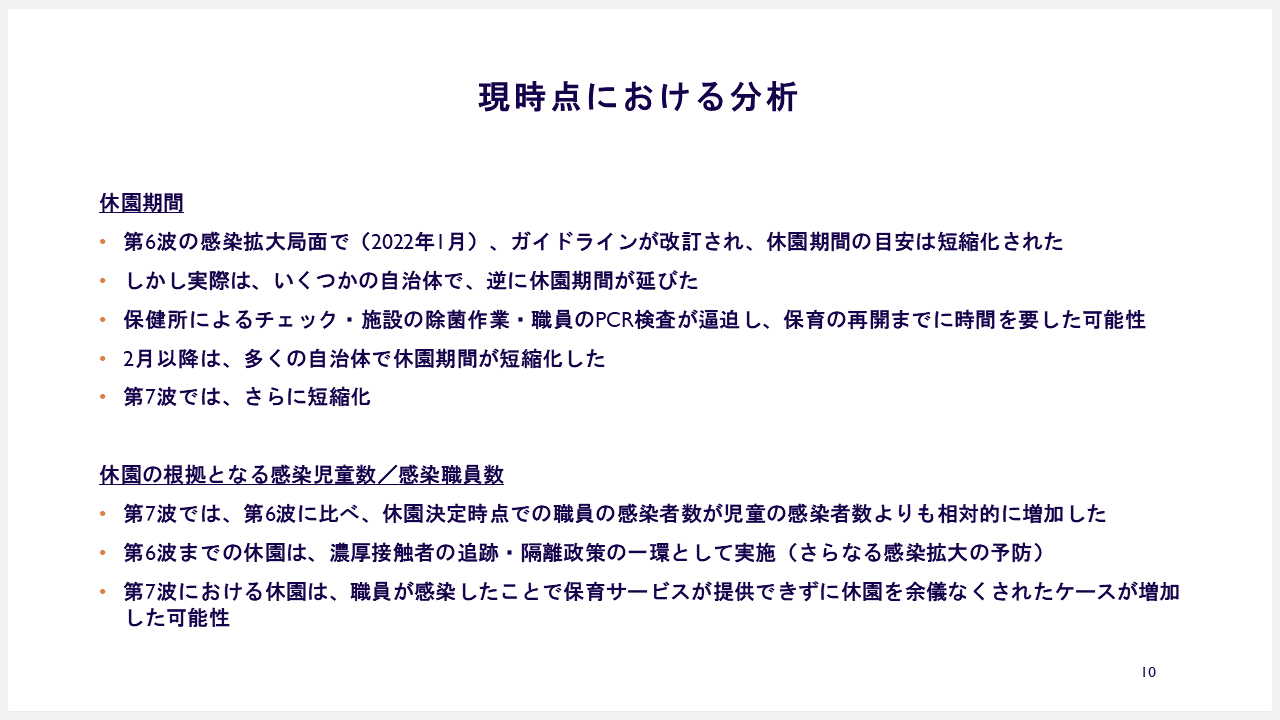

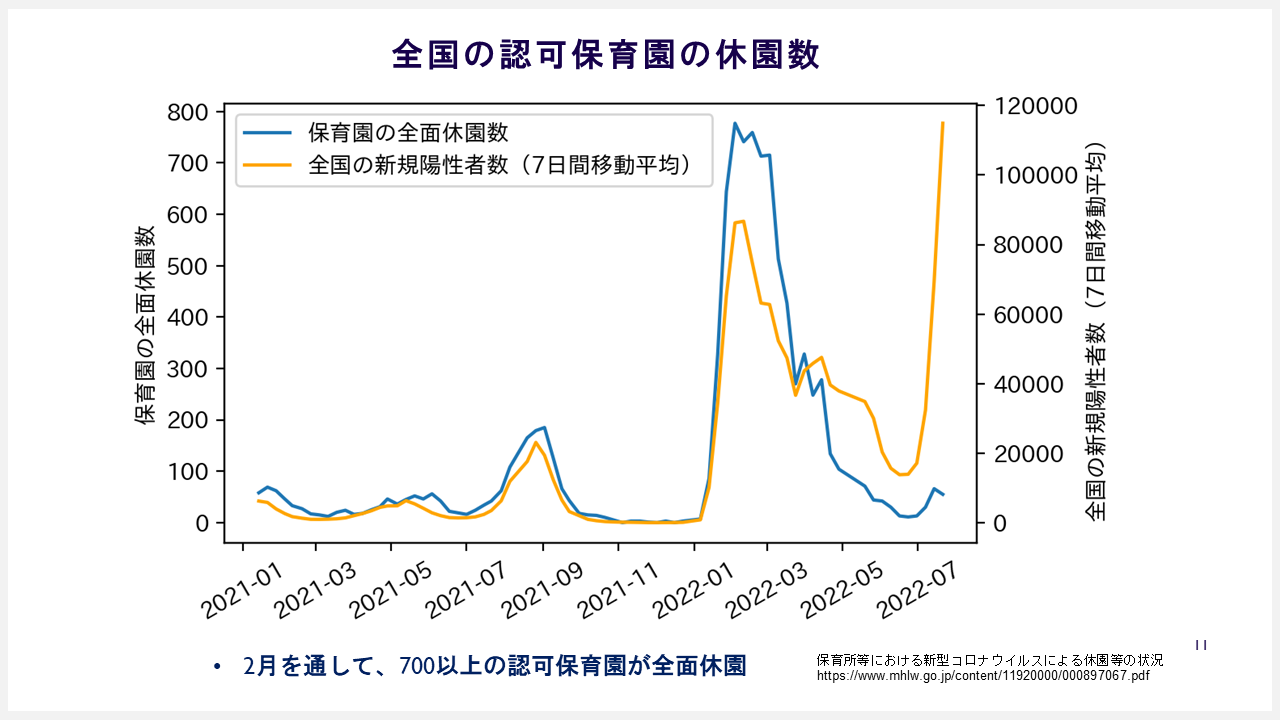

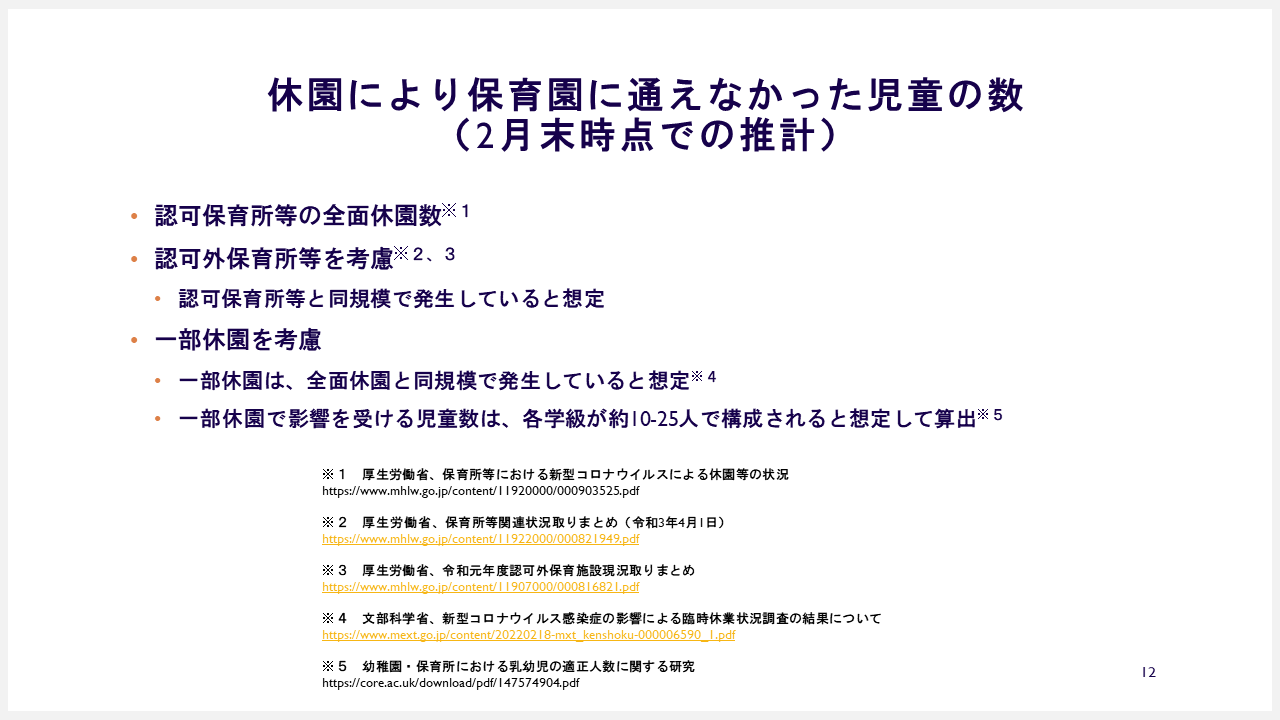

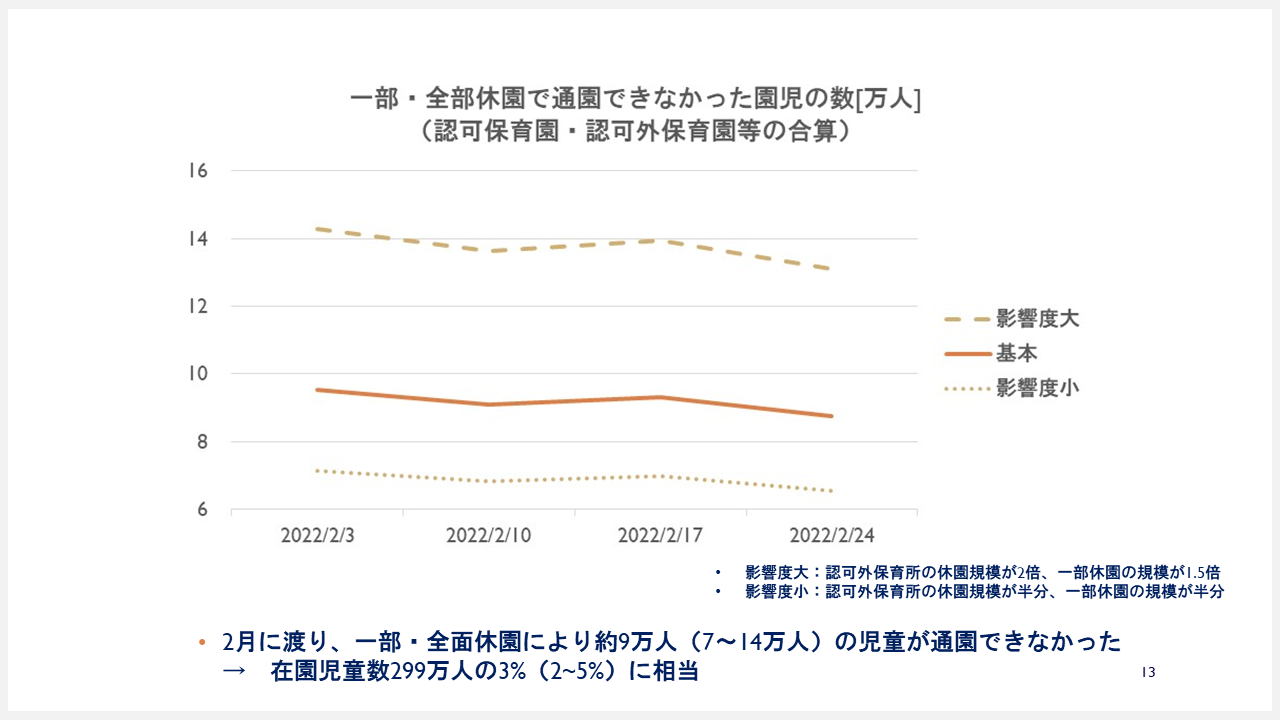

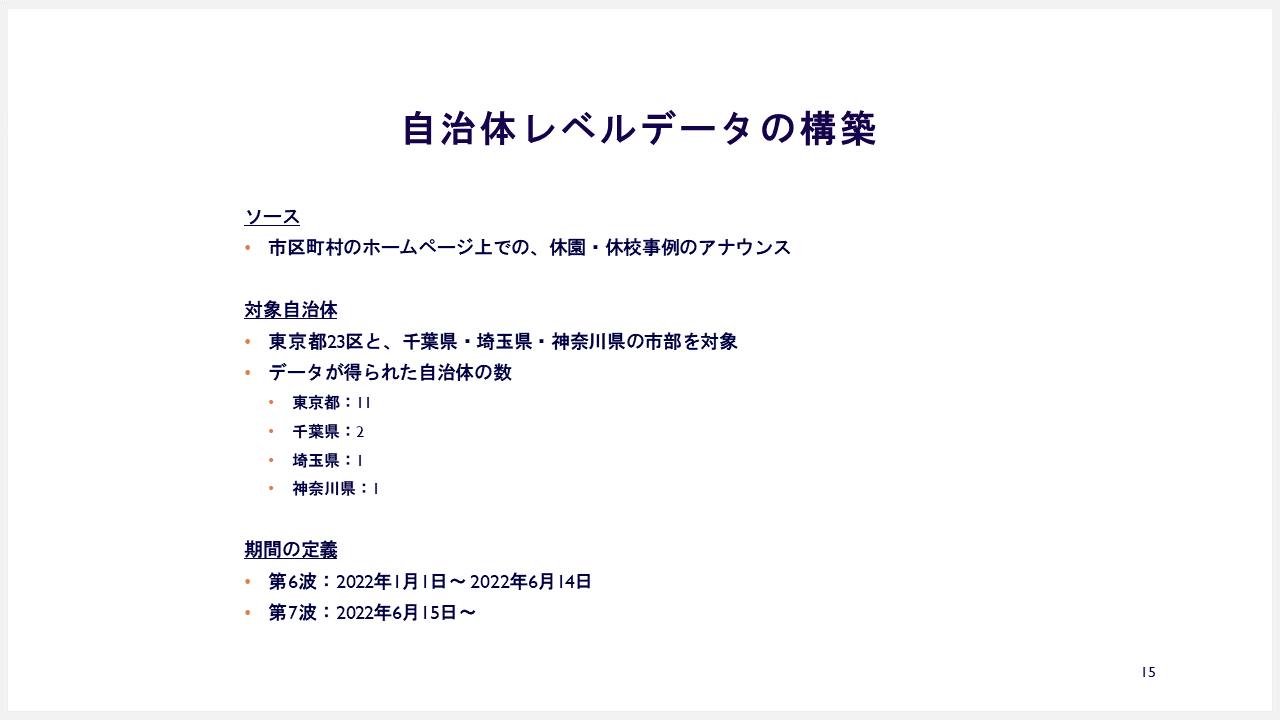

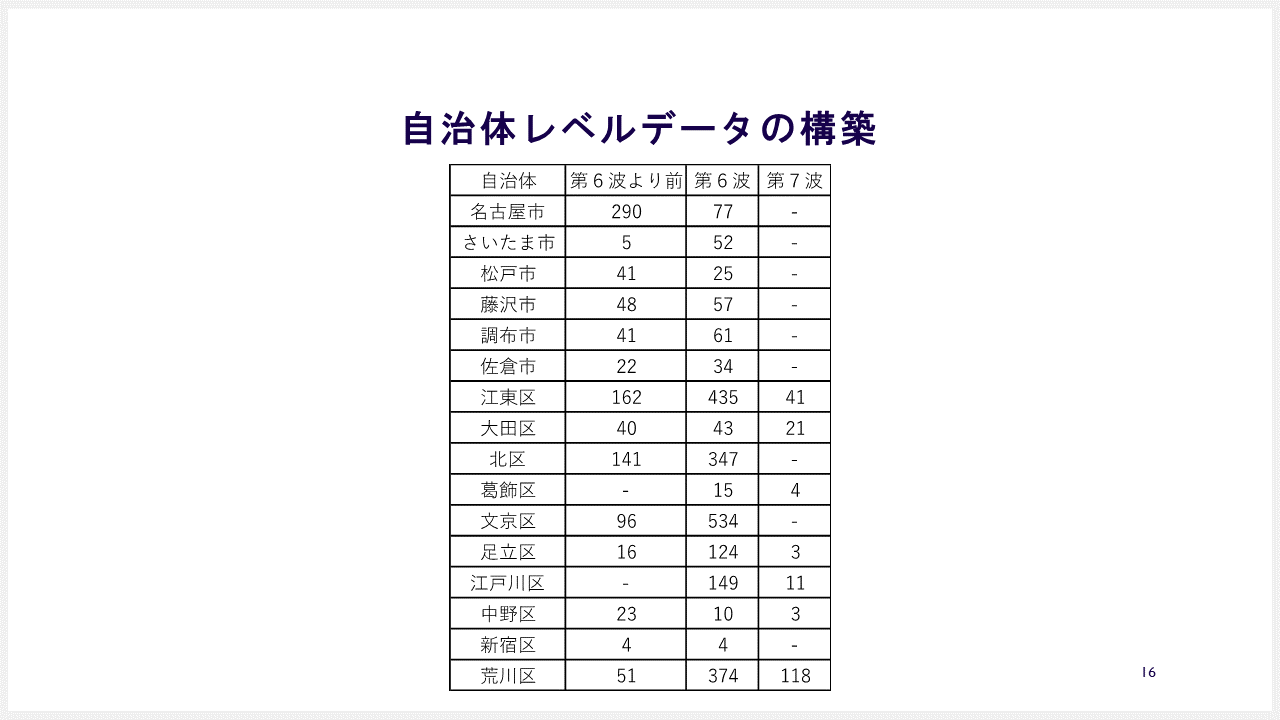

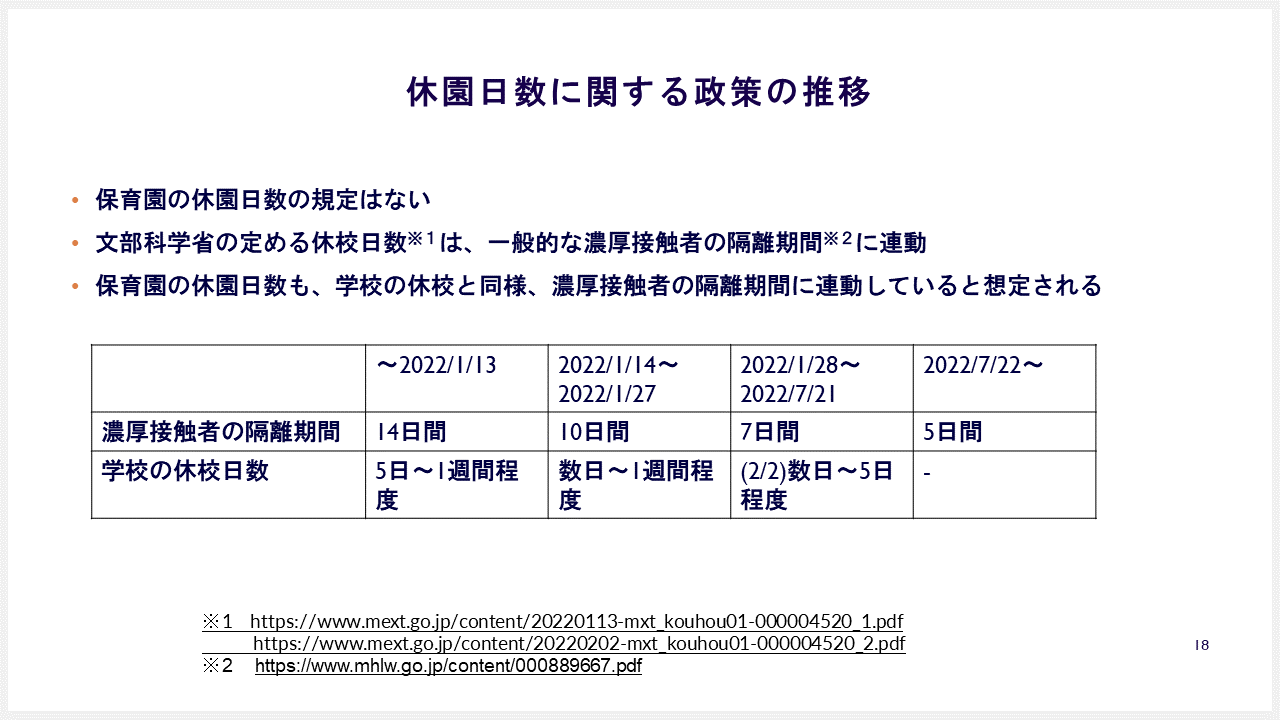

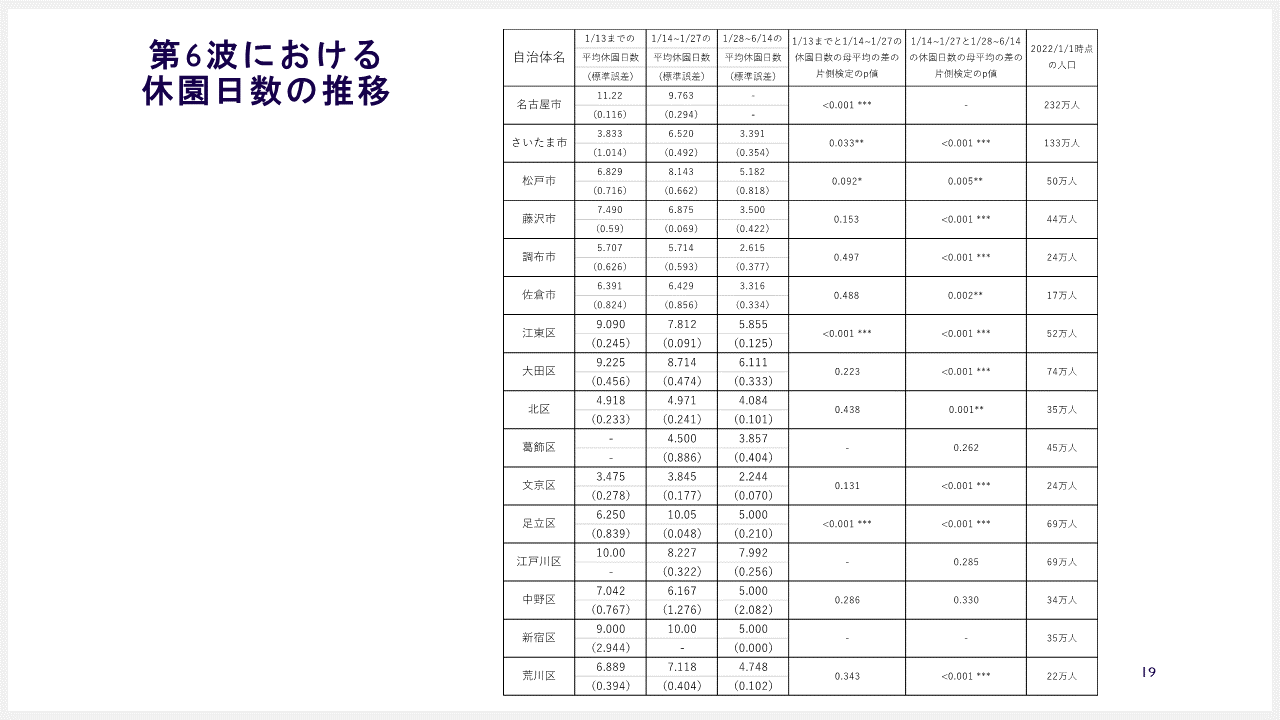

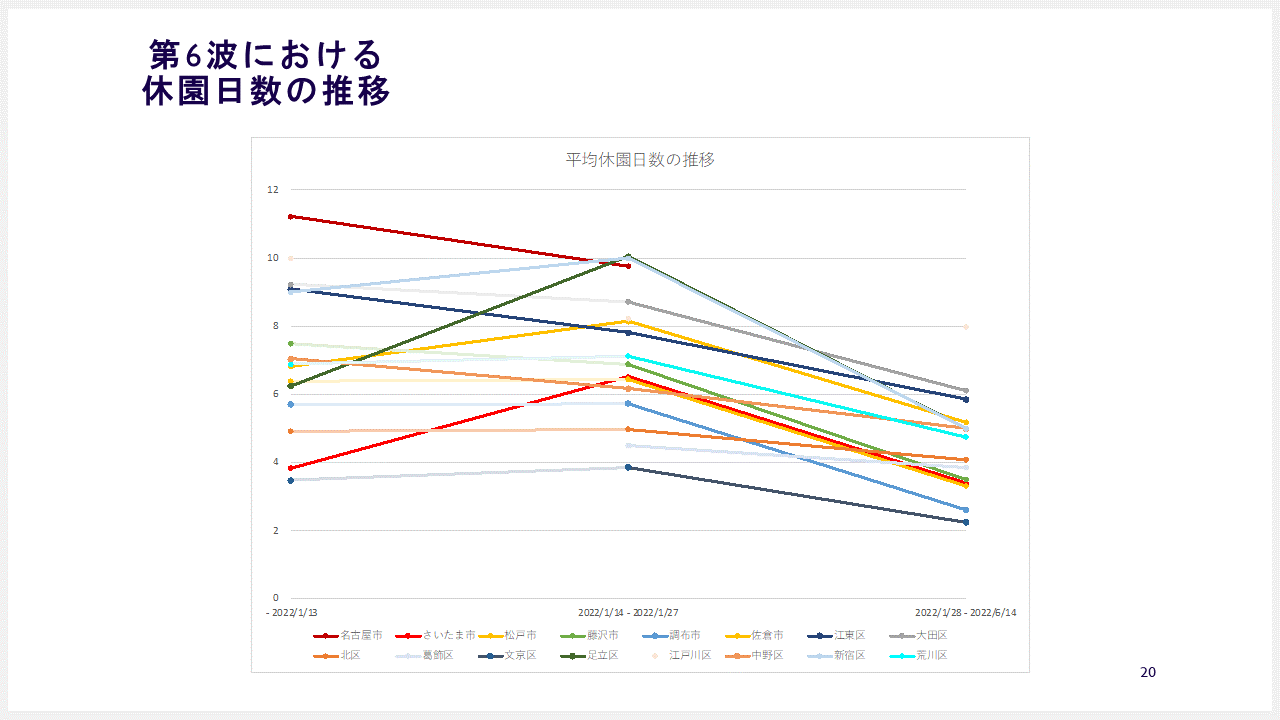

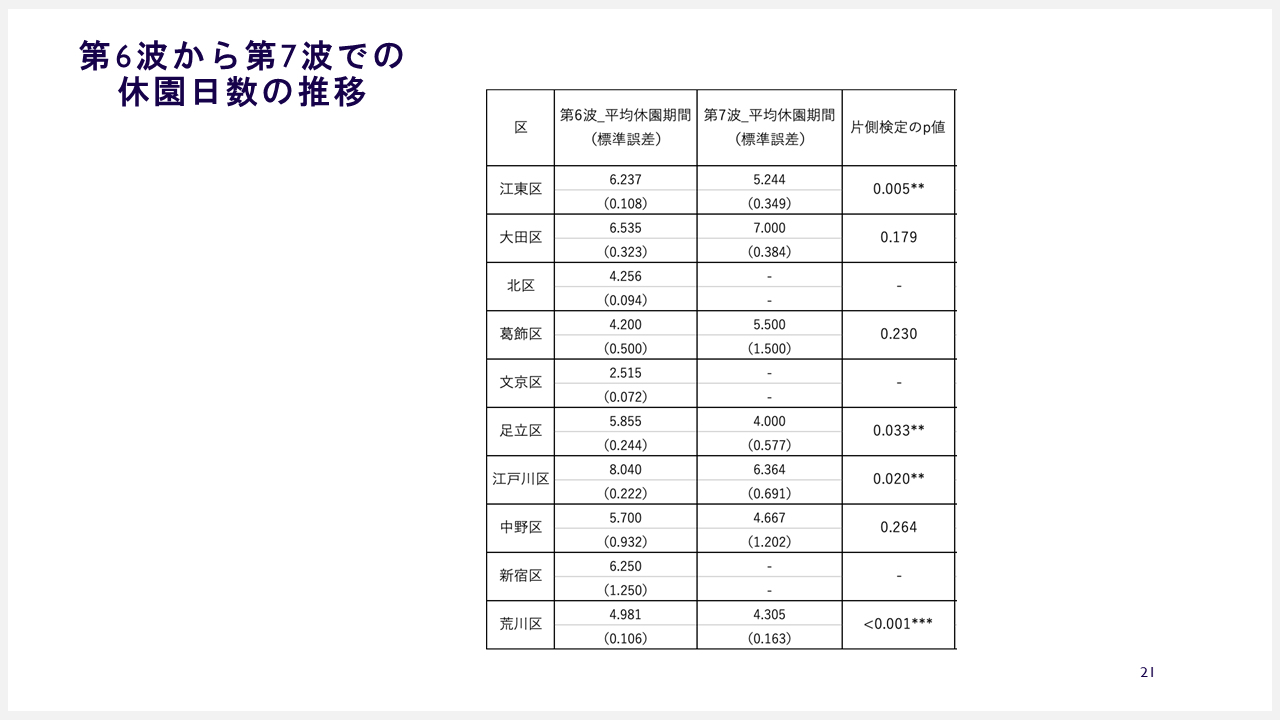

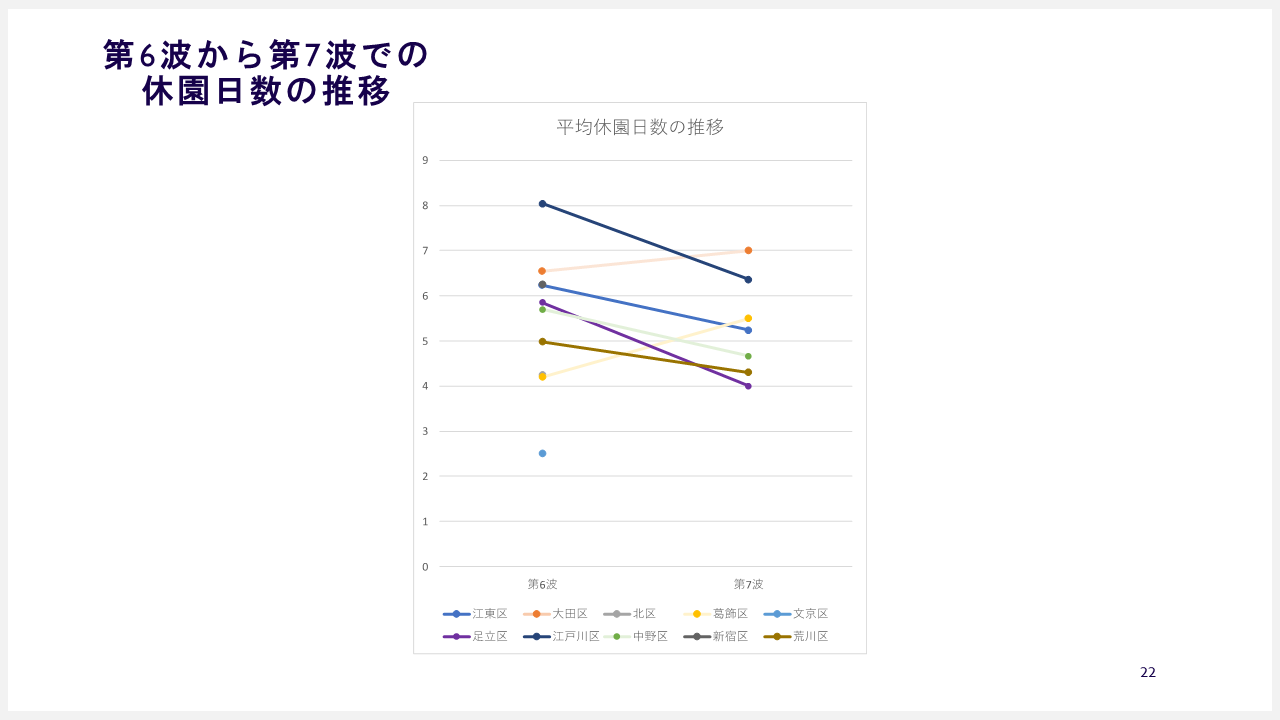

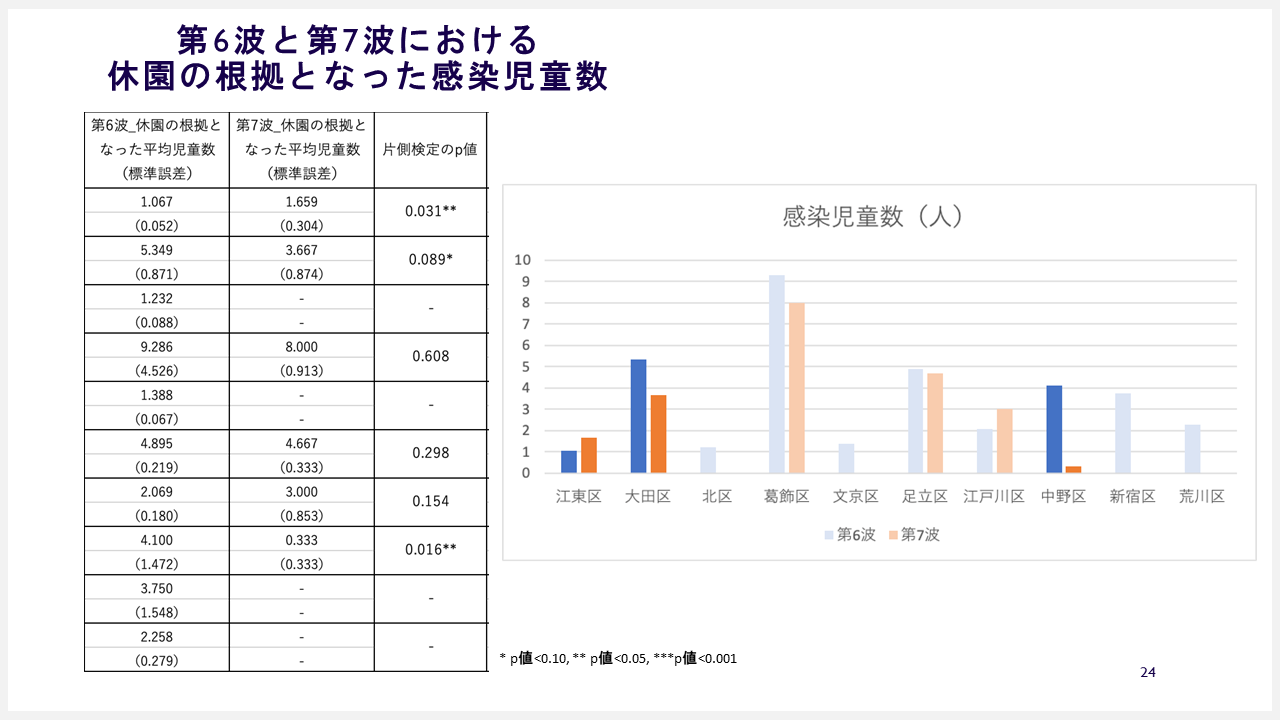

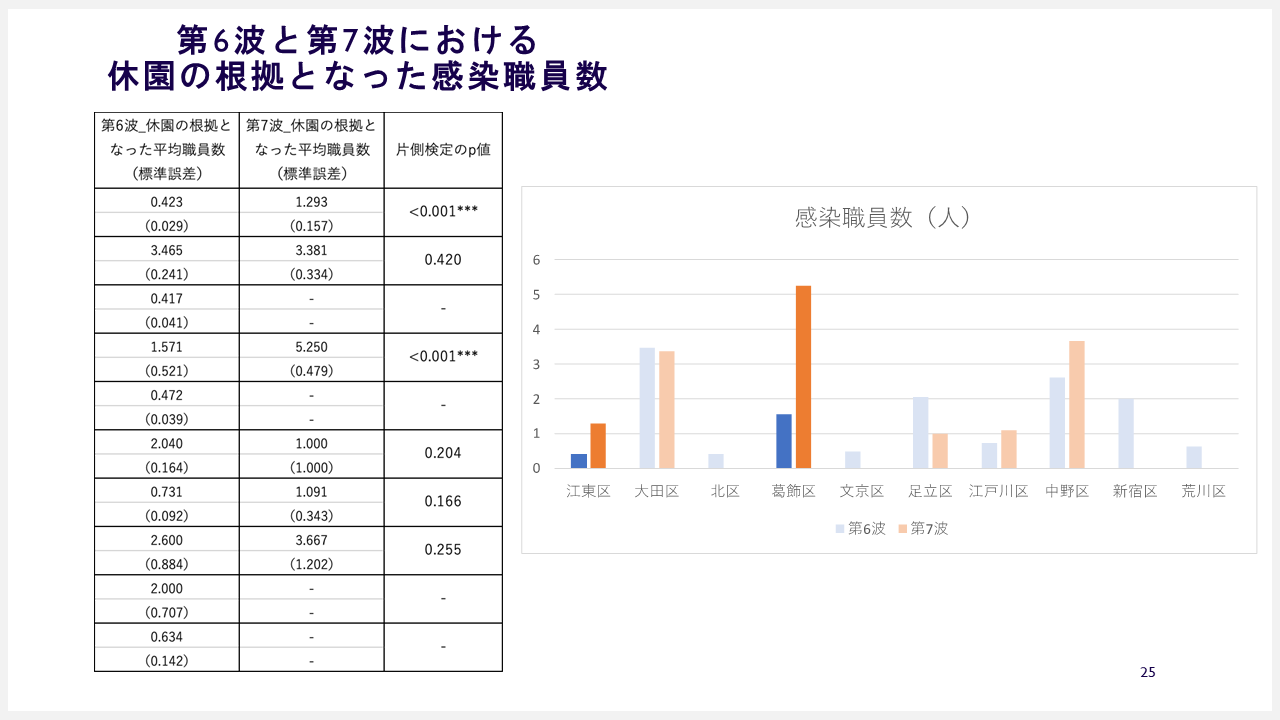

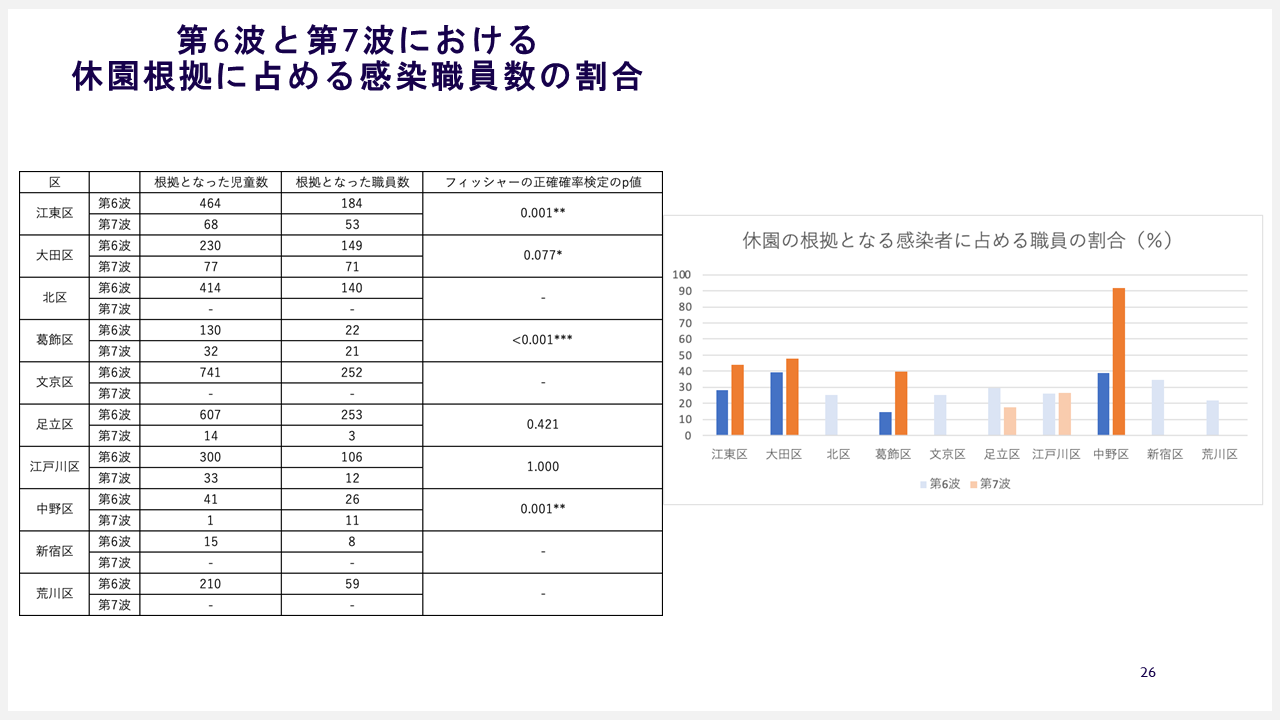

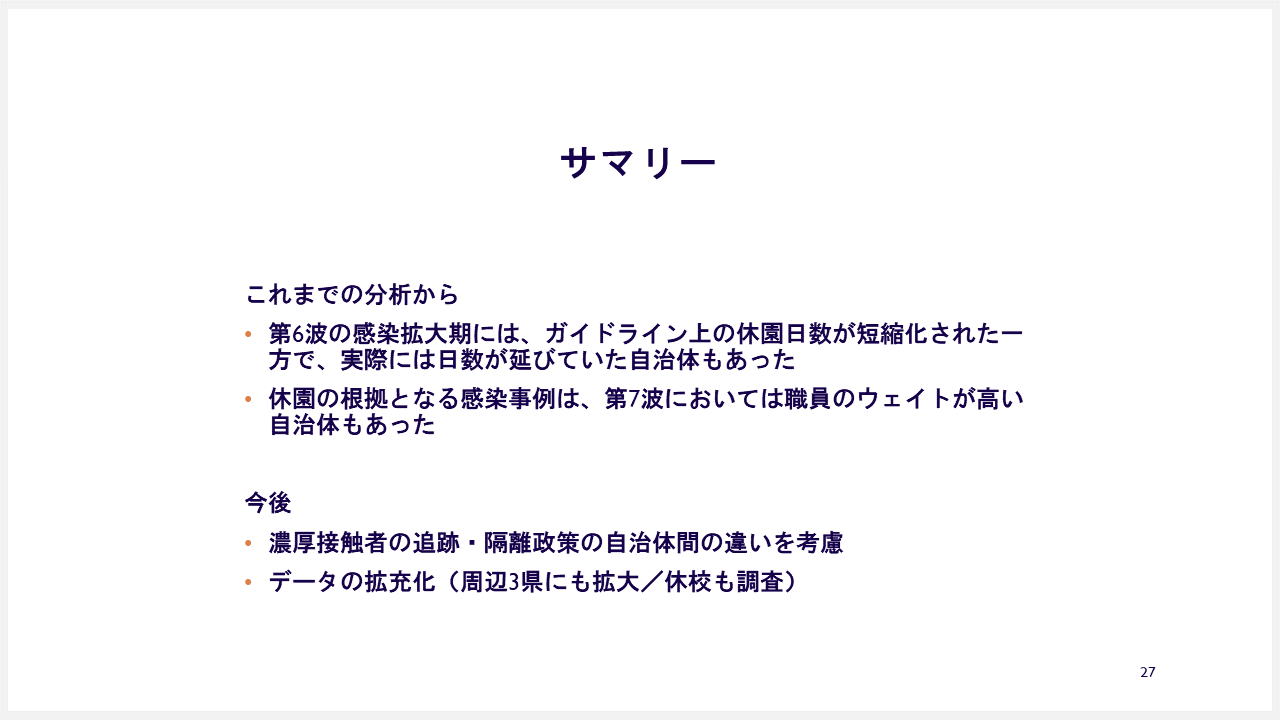

Analysis of nursery school closures

2022.09.13

Organization

The Tokyo Foundation for Policy Research

Researcher

Asako Chiba

Related reports

Organization

The Tokyo Foundation for Policy Research

Researcher

Asako Chiba

Organization

The Tokyo Foundation for Policy Research

Researcher

Asako Chiba

Organization

The Tokyo Foundation for Policy Research

Researcher

Asako Chiba

Organization

The Tokyo Foundation for Policy Research

Researcher

Asako Chiba

Researcher

Taisuke Nakata

Researcher

Taisuke Nakata

Mask wearing status and willingness to wear masks from August 2022 to the first week of March 2023

2023.03.16

Researcher

Taisuke Nakata

Researcher

Setsuya Kurahashi

Researcher

Akimasa Hirata

Researcher

Taisuke Nakata

Organization

The University of Tokyo (School of Engineering)

Researcher

Yukio Ohsawa

Researcher

Setsuya Kurahashi

Researcher

Yukio Ohsawa

Organization

Faculty of Science and Technology, Keio University

Researcher

Satoshi Kurihara

Researcher

Taisuke Nakata

Researcher

Setsuya Kurahashi

Researcher

Akimasa Hirata

Organization

The University of Tokyo (School of Engineering)

Researcher

Yukio Ohsawa

Researcher

Akimasa Hirata

Researcher

Akimasa Hirata

Researcher

Taisuke Nakata

Researcher

Taisuke Nakata

Organization

Faculty of Science and Technology, Keio University

Researcher

Satoshi Kurihara

Researcher

Akimasa Hirata

Researcher

Akimasa Hirata

Researcher

Taisuke Nakata

Researcher

Taisuke Nakata

Organization

Faculty of Science and Technology, Keio University

Researcher

Satoshi Kurihara

Researcher

Akimasa Hirata

Researcher

Akimasa Hirata

Researcher

Taisuke Nakata

Researcher

Akimasa Hirata

Organization

The University of Tokyo (School of Engineering)

Researcher

Yukio Ohsawa

Marriage and Birth in the Covid-19 Pandemic

2022.12.02

Organization

The Tokyo Foundation for Policy Research

Researcher

Asako Chiba

Organization

Faculty of Science and Technology, Keio University

Researcher

Satoshi Kurihara

Researcher

Akimasa Hirata

Organization

The University of Tokyo (School of Engineering)

Researcher

Yukio Ohsawa

Organization

The University of Tokyo (School of Engineering)

Researcher

Yukio Ohsawa

Researcher

Akimasa Hirata

Organization

Faculty of Science and Technology, Keio University

Researcher

Satoshi Kurihara

Researcher

Akimasa Hirata

Researcher

Setsuya Kurahashi

Possibility of spread of reinfection

2022.10.18

Organization

The University of Tokyo (School of Engineering)

Researcher

Yukio Ohsawa

Organization

The Tokyo Foundation for Policy Research

Researcher

Asako Chiba

Organization

Faculty of Science and Technology, Keio University

Researcher

Satoshi Kurihara

Researcher

Akimasa Hirata

Researcher

Taisuke Nakata

Organization

The University of Tokyo (School of Engineering)

Researcher

Yukio Ohsawa

Organization

Faculty of Science and Technology, Keio University

Researcher

Satoshi Kurihara

Researcher

Taisuke Nakata

Relationship between infection prevention effect in a group and peak timing (5th-7th waves)

2022.09.13

Researcher

Akimasa Hirata

Organization

The University of Tokyo (School of Engineering)

Researcher

Yukio Ohsawa

Analysis of nursery school closures

2022.09.13

Organization

The Tokyo Foundation for Policy Research

Researcher

Asako Chiba

Organization

Faculty of Science and Technology, Keio University

Researcher

Satoshi Kurihara

Researcher

Akimasa Hirata

Organization

The Tokyo Foundation for Policy Research

Researcher

Asako Chiba

Organization

Faculty of Science and Technology, Keio University

Researcher

Satoshi Kurihara

Researcher

Akimasa Hirata

Researcher

Taisuke Nakata

Researcher

Taisuke Nakata

Researcher

Taisuke Nakata

Researcher

Taisuke Nakata

Researcher

Setsuya Kurahashi

Researcher

Akimasa Hirata

Researcher

Taisuke Nakata

Researcher

Akimasa Hirata

Organization

The Tokyo Foundation for Policy Research

Researcher

Asako Chiba

Organization

The Tokyo Foundation for Policy Research

Researcher

Asako Chiba

Organization

Faculty of Science and Technology, Keio University

Researcher

Satoshi Kurihara

Organization

The University of Tokyo (School of Engineering)

Researcher

Yukio Ohsawa

Researcher

Setsuya Kurahashi

Researcher

Taisuke Nakata

Researcher

Taisuke Nakata

Researcher

Akimasa Hirata

Organization

The University of Tokyo (School of Engineering)

Researcher

Yukio Ohsawa

Researcher

Setsuya Kurahashi

Organization

The Tokyo Foundation for Policy Research

Researcher

Asako Chiba

Organization

Faculty of Science and Technology, Keio University

Researcher

Satoshi Kurihara

Researcher

Akimasa Hirata

Researcher

Taisuke Nakata

Researcher

Taisuke Nakata

Summary of empirical analysis on behavioral restrictions and information effects (fear effects)

2022.07.19

Researcher

Taisuke Nakata

Researcher

Taisuke Nakata

Organization

Faculty of Science and Technology, Keio University

Researcher

Satoshi Kurihara

Researcher

Akimasa Hirata

Organization

The University of Tokyo (School of Engineering)

Researcher

Yukio Ohsawa

Researcher

Setsuya Kurahashi

Researcher

Tatsuo Unemi

Researcher

Akimasa Hirata

Researcher

Setsuya Kurahashi

Forecast of severe illness rate, case fatality rate and hospitalization rate during the 7th wave

2022.07.05

Researcher

Taisuke Nakata

Researcher

Akimasa Hirata

Organization

The University of Tokyo (School of Engineering)

Researcher

Yukio Ohsawa

Organization

Faculty of Science and Technology, Keio University

Researcher

Satoshi Kurihara

Researcher

Taisuke Nakata

Researcher

Taisuke Nakata

Researcher

Akimasa Hirata

Organization

The Tokyo Foundation for Policy Research

Researcher

Asako Chiba

Organization

Faculty of Science and Technology, Keio University

Researcher

Satoshi Kurihara

Researcher

Akimasa Hirata

Even if the scope is expanded to Tokyo and 3 prefectures, is it safe to meet usual friends?

2022.06.07

Organization

The University of Tokyo (School of Engineering)

Researcher

Yukio Ohsawa

Organization

Faculty of Science and Technology, Keio University

Researcher

Satoshi Kurihara

Researcher

Taisuke Nakata

Researcher

Taisuke Nakata

Researcher

Taisuke Nakata

Organization

Faculty of Science and Technology, Keio University

Researcher

Setsuya Kurahashi

Researcher

Akimasa Hirata

Policy of phase 3 initiatives

2022.05.10

Organization

The University of Tokyo (School of Engineering)

Researcher

Yukio Ohsawa